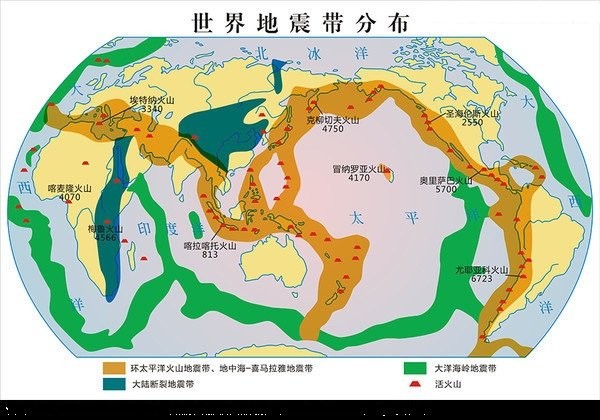

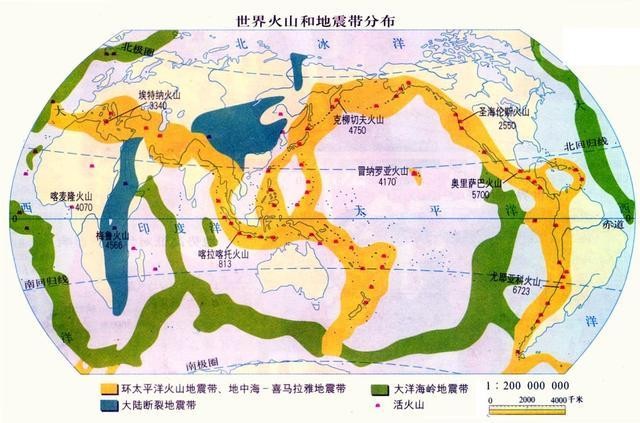

世界地震帶分布圖高清大圖

- 介紹說明

- 下載地址

- 精品推薦

- 相關軟件

- 網友評論

全球地震帶高清圖讓你可以更好的了解世界各地的地震情況,詳細的介紹了每個地區板塊的內容,從而分析該區域地震的發生的概率,通過圖文介紹的模式,讓你可以理解的更加通透!

世界地震帶分布

據統計,全球有85%的地震發生在板塊邊界上,僅有15%的地震與板塊邊界的關系不那么明顯。而地震帶是地震集中分布的地帶,在地震帶內地震密集,在地震帶外,地震分布零散。

地震分布

從阿留申群島、堪察加半島、日本列島南下至中國臺灣省,再經菲律賓群島轉向東南,直到新西蘭。這里是全球分布最廣、地震最多的地震帶,所釋放的能量約占全球的四分之三。

歐亞地震帶:從地中海向東,一支經中亞至喜馬拉雅山,然后向南經中國橫斷山脈,過緬甸,呈弧形轉向東,至印度尼西亞。另一支從中亞向東北延伸,至堪察加,分布比較零散。

大洋中脊地震活動帶:此地震活動帶蜿蜒于各大洋中間,幾乎彼此相連。總長約65000km,寬約1000——7000km,其軸部寬100km左右。大洋中脊地震活動帶的地震活動性較之前兩個帶要弱得多,而且均為淺源地震,尚未發生過特大的破壞性地震。

大陸裂谷地震活動帶:該帶與上述三個帶相比其規模最小,不連續分布于大陸內部。在地貌上常表現為深水湖,如東非裂谷、紅海裂谷、貝加爾裂谷、亞丁灣裂谷等。

全球地震活動最強烈的地震帶是

環太平洋地震帶:即太平洋的周邊地區,包括南美洲的智利、秘魯,北美洲的危地馬拉、墨西哥、美國等國家的西海岸,阿留申群島、千島群島、日本列島、琉球群島以及菲律賓、印度尼西亞和新西蘭等國家和地區.這個地震帶是地震活動最強烈的地帶,全球約80%的地震都發生在這里.

全球地震帶如何分布?

1.從地球物理構造上看,我們的地球分為外部圈層和內部圈層,外部圈層主要有水圈、生物圈和大氣圈等,內部圈層為地核、地幔以及地殼。內部圈層通過古登堡界面和莫霍界面分隔,在近6400公里的半徑內,地幔和地核幾乎各占一半,剩下表面的一小點厚度為地殼。地殼和一部分上地幔構成了地球板塊,厚度大約有100多公里,由于地球內部動力作用的存在,導致板塊發生運動。目前,全球板塊分為六塊,分別為太平洋板塊、亞歐板塊、非洲板塊、印度洋板塊、美洲板塊(北美和南美)以及南極洲板塊。

2.板塊間的相對運動使得位于各大板塊邊界附近的地區成為地震的高發區,但并非處于各大板塊交界處的地區都會遭遇大地震的威脅。考慮到各大板塊的運動方向,目前,全球有三個主要的地震帶,即環太平洋地震帶、分布在地中海至喜馬拉雅的歐亞地震帶以及大洋中脊地震帶。環太平洋地震帶從外形上看像是一個巨大的環,太平洋沿岸的國家和地區都被納入其中,東亞、大洋洲東北向、俄羅斯遠東沿海、美洲東部等都處于這個地震帶的威脅范圍內,全球大部分地震都發生在這里,我國臺灣省也處于環太平洋地震帶上。

下載地址

- Pc版

世界地震帶分布圖高清大圖

本類排名

本類推薦

裝機必備

換一批- 聊天

- qq電腦版

- 微信電腦版

- yy語音

- skype

- 視頻

- 騰訊視頻

- 愛奇藝

- 優酷視頻

- 芒果tv

- 剪輯

- 愛剪輯

- 剪映

- 會聲會影

- adobe premiere

- 音樂

- qq音樂

- 網易云音樂

- 酷狗音樂

- 酷我音樂

- 瀏覽器

- 360瀏覽器

- 谷歌瀏覽器

- 火狐瀏覽器

- ie瀏覽器

- 辦公

- 釘釘

- 企業微信

- wps

- office

- 輸入法

- 搜狗輸入法

- qq輸入法

- 五筆輸入法

- 訊飛輸入法

- 壓縮

- 360壓縮

- winrar

- winzip

- 7z解壓軟件

- 翻譯

- 谷歌翻譯

- 百度翻譯

- 金山翻譯

- 英譯漢軟件

- 殺毒

- 360殺毒

- 360安全衛士

- 火絨軟件

- 騰訊電腦管家

- p圖

- 美圖秀秀

- photoshop

- 光影魔術手

- lightroom

- 編程

- python

- c語言軟件

- java開發工具

- vc6.0

- 網盤

- 百度網盤

- 阿里云盤

- 115網盤

- 天翼云盤

- 下載

- 迅雷

- qq旋風

- 電驢

- utorrent

- 證券

- 華泰證券

- 廣發證券

- 方正證券

- 西南證券

- 郵箱

- qq郵箱

- outlook

- 阿里郵箱

- icloud

- 驅動

- 驅動精靈

- 驅動人生

- 網卡驅動

- 打印機驅動

網友評論

支持 (0 ) 回復